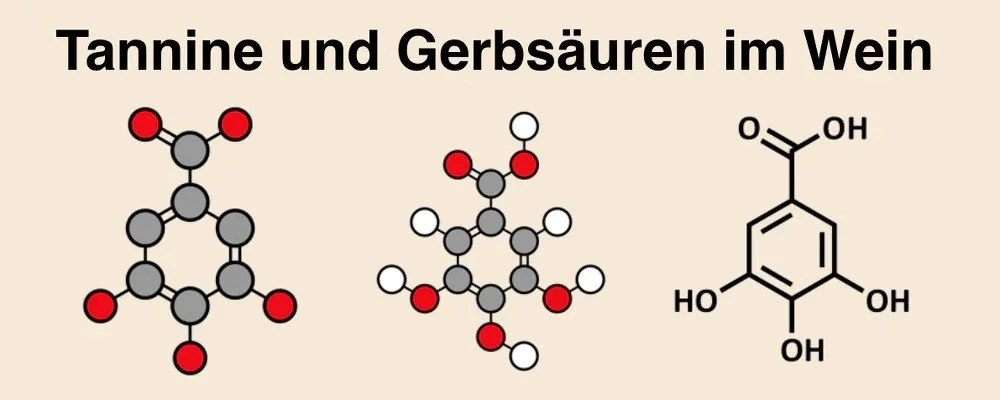

Tannine und Gerbsäure

Tannine und Gerbsäure: Wie sie im Wein wirken

Tannine – auch bekannt als Gerbsäure – zählen neben dem Begriff Terroir zu den wichtigsten Faktoren, wenn es um die Charakterisierung eines Weins geht. Sie prägen den Geschmack, das Mundgefühl und die Textur eines Weines entscheidend mit. Auch Wein-Neulinge können mit etwas Übung das typische Aroma tanninhaltiger Weine erkennen.

Doch woher stammen die Tannine im Wein eigentlich? Wie schmecken sie genau? Welche Wirkung haben Gerbstoffe – sowohl im Wein als auch im Körper? Und was ist bei einer Tannin-Unverträglichkeit zu beachten?

In diesem Artikel findest du die wichtigsten Informationen rund um Tannine und Gerbsäure – und erfährst, wie du tanninreiche Weine künftig noch bewusster genießen kannst.

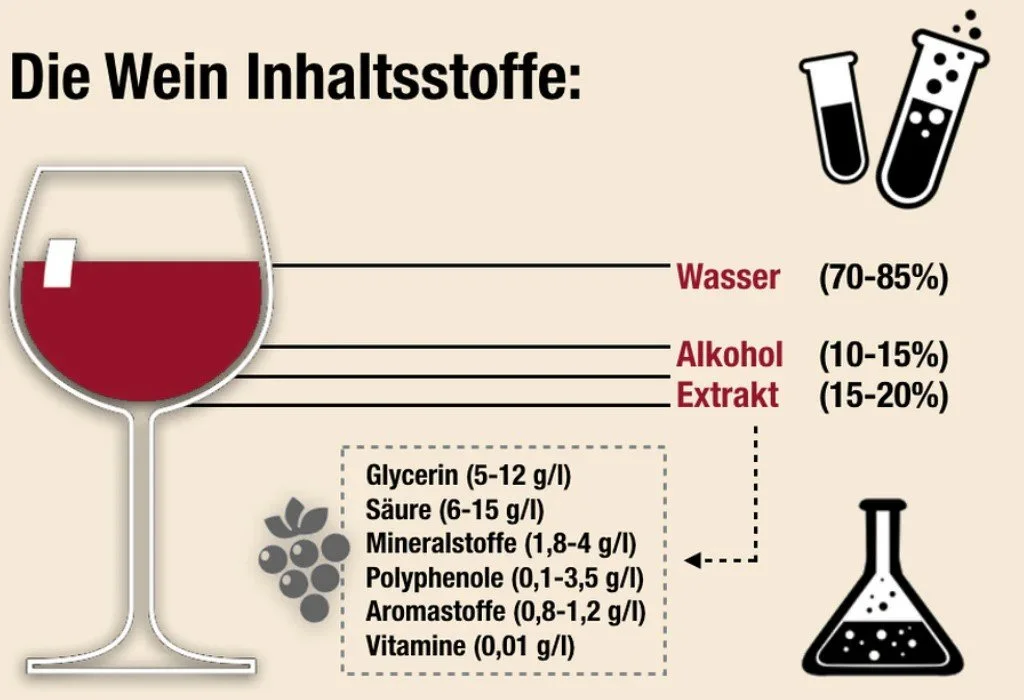

Inhaltsstoffe im Wein: Das steckt im edlen Tropfen

Ob Rotwein oder Weißwein – unabhängig von Anbauregion oder Rebsorte bestehen alle Weine aus den gleichen Grundkomponenten. Die Zusammensetzung variiert zwar, die Bestandteile bleiben jedoch gleich:

Wasser

Alkohol

Extrakt, das wiederum besteht aus:

Glycerin

Säuren

Farbstoffen (Phenole)

Mineralstoffen

Vitaminen

Aromastoffen – darunter auch Tannine (Gerbsäure)

Was sind Tannine?

Tannine – auch bekannt als Gerbsäure im Wein – gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen. Das bedeutet: Sie sind für die Pflanze nicht lebensnotwendig, werden aber gezielt von speziellen Zellen produziert. Diese Stoffe erfüllen vor allem Schutzfunktionen, etwa gegenüber Fressfeinden.

Der Begriff „Tannin“ leitet sich übrigens nicht zufällig vom Wort Tanne ab. Tannine kommen in der Natur unter anderem in Bäumen, Sträuchern, Tee, Hülsenfrüchten, Nüssen, Kakao – und natürlich in Weintrauben vor.

Früher wurden Tannine vor allem zum Gerben von Leder genutzt – daher auch der französische Begriff tanin, was übersetzt „Gerbstoff“ bedeutet. Dass ein Stoff, der Tierhäute haltbar machen kann, auch markanten Einfluss auf Geschmack und Mundgefühl von Wein hat, liegt auf der Hand.

Woher kommt die Gerbsäure im Wein?

Die Tannine im Wein stammen größtenteils aus den Trauben selbst – insbesondere aus den Schalen, Stielen und Kernen. Zusätzlich können sie durch den Ausbau im Eichenholzfass (Barrique)* in den Wein übergehen. Frische Barriques geben dabei mehr Tannine (und Vanillenoten) ab als ältere Fässer.

Auch der Naturkorken enthält eine minimale Menge Gerbsäure – geschmacklich jedoch unbedeutend.

Eine weitere Quelle ist die Zugabe von Tannin als Schönungsmittel. Dabei hilft der Gerbstoff, Trübstoffe im Wein zu binden und diesen klar und optisch ansprechend zu machen.

BARBARESCO DOCG 2021* - EIN KLASSIKER DES NEBBIOLO: Gereifter Rotwein aus Nebbiolo-Trauben, der mindestens 3 Jahre in Eichenfässern reift.

Zartes Rot mit orangefarbenen Reflexen, intensives Aroma von Sauerkirschen, Gewürzen und Vanille. Am Gaumen ausgewogen mit lang anhaltendem Nachgeschmack.

*Anzeige

Wie schmeckt Tannin im Wein?

Der Geschmack von Tanninen lässt sich am besten als herb-bitter beschreiben – vergleichbar mit Zartbitterschokolade. Doch auch die Textur im Mund ist typisch: Tannine erzeugen ein pelziges Gefühl auf der Zunge und ein leichtes Zusammenziehen im Mundraum. Der Fachbegriff dafür ist adstringierend (lat. adstringere = zusammenziehen).

Weitere Begriffe zur Beschreibung von Gerbsäure im Wein sind:

trocken, kantig, stumpf, rau – alles Eindrücke, die durch die Wechselwirkung mit den Schleimhäuten entstehen.

Diese Eigenschaften sind jedoch nicht negativ zu verstehen. In Verbindung mit anderen Aromen können Tannine sogar eine wahre Geschmacksexplosion hervorrufen.

Wie wirken Tannine auf den Wein?

Tannine beeinflussen den Wein auf mehreren Ebenen – geschmacklich, sensorisch und chemisch:

Geschmack: Tannine sorgen für Komplexität und Tiefe. Besonders bei Rotweinen verleihen sie Struktur und Körper.

Textur: Sie machen den Wein spürbar – jung und kantig zu Beginn, mit zunehmender Reife weich und samtig.

Lagerfähigkeit: Dank ihrer antioxidativen Wirkung verlangsamen Tannine den Alterungsprozess. Der Wein bleibt länger frisch und entwickelt sich positiv.

Klarheit & Farbe: Als Schönungsmittel verbessern sie die Optik – sowohl in der Farbintensität als auch in der Klarheit des Weins.

Tannine sind also mehr als nur ein Geschmacksträger: Sie wirken wie ein Anti-Aging-Wirkstoff für Wein und machen viele edle Tropfen überhaupt erst lagerfähig.

Welche Rebsorten haben besonders viele Tannine?

Generell gilt: Rotweine enthalten deutlich mehr Tannine als Weißweine. Der Grund liegt in der Herstellung: Beim Rotwein bleibt der Traubensaft länger auf der Maische – also in Kontakt mit Schalen, Stielen und Kernen –, wo sich die Gerbstoffe lösen. Beim Weißwein ist dieser Kontakt wesentlich kürzer, wodurch weniger Tannin in den Most gelangt.

Auch die Rebsorte und der Reifegrad der Traube beeinflussen den Tanningehalt erheblich. Besonders hohe Tanninwerte finden sich in kräftigen, lagerfähigen Rotweinen.

Typisch tanninreiche Rebsorten sind:

Malbec

Nebbiolo

Sangiovese

Tannat (hier steckt das Tannin schon im Namen!)

Tempranillo

Eine genussvolle und ausgewogene Kombination aus Cabernet Sauvignon und Syrah*. Ein dunkles, tiefes Rubinrot und ein intensives Bukett aus Kirsche und Johannisbeere, das durch eine leicht delikate, würzige Note unterstrichen wird. Mit seinem kräftigem Aroma ist dieser Wein schön ausgewogen, gut strukturiert und passt hervorragend zu dunklem Fleisch mit Kartoffeln oder Spätzle, Nudelgerichten mit Soße und bei kräftigem Käse.

*Anzeige

Auch viele Bordeaux-Weine zeichnen sich durch eine hohe Konzentration an Gerbstoffen aus – vor allem durch die dort verwendete Kombination von Cabernet Sauvignon und Merlot.

Tannine & Gesundheit: Welche Wirkungen haben sie?

Die gute Nachricht zuerst: Tannine haben – bei moderatem Weingenuss – viele gesundheitlich positive Effekte.

Positive Eigenschaften:

Herz-Kreislauf-System: Tannine schützen die Blutgefäße (Venen und Arterien) und verbessern die Durchblutung. Das kann Thrombosen vorbeugen und möglicherweise auch zur Blutdrucksenkung beitragen.

Antioxidativer Schutz: Genau wie sie Wein vor Oxidation bewahren, schützen Tannine auch menschliche Zellen vor freien Radikalen und vorzeitiger Alterung.

Stärkung des Immunsystems: Die entzündungshemmende Wirkung kann das Risiko für chronische Erkrankungen – darunter Krebs – senken.

Verdauung: In Maßen wirken Tannine stopfend – ideal bei Durchfall oder empfindlichem Magen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Hemmung der Nährstoffaufnahme: Tannine können die Aufnahme wichtiger Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium oder Zink im Darm blockieren.

Eisenmangel: Personen mit Eisenmangel oder Blutarmut sollten Wein mit hohem Tanningehalt nur zeitlich versetzt zu Eisenpräparaten konsumieren.

Magen-Darm-Beschwerden: Zu hohe Mengen können zu Verstopfung, Übelkeit oder Magenschmerzen führen.

Belastung für Leber und Nieren: Bei extrem hohen Dosen (über 5 % Tanninanteil) gelten Gerbstoffe sogar als toxisch.

Fazit:

Wie bei vielen Naturstoffen gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift. In moderater Menge überwiegen die positiven Effekte. Wer allerdings bestimmte Vorerkrankungen hat, sollte Tannin bewusst dosieren.