Terroir

Terroir – Wie Klima, Boden und Gelände den Wein prägen

Terroir zählt zu den bedeutendsten (und gleichzeitig umstrittensten) Begriffen der Weinwelt. In Supermärkten sind längst „Terroir-Weine“ zu finden, während etwa Die ZEIT kritisch vom „Terroir-Terror“ spricht.

Weinliebhaber (und manche Winzer) behaupten, den Boden im Wein schmecken zu können – sei er tonhaltig, schieferreich, aus Steillagen oder kühlen Tälern. Kritiker tun das als elitäres Weinlatein ab: „Herrlich, man schmeckt gleich sein Terroir!“

Was bedeutet Terroir im Weinbau?

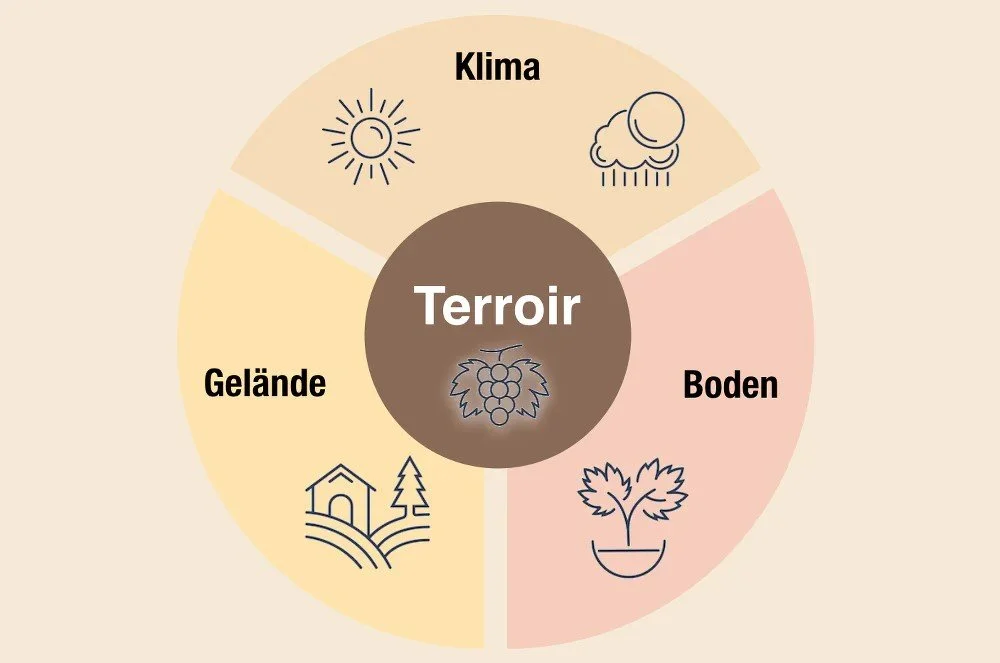

Der Begriff Terroir stammt aus dem Französischen und bedeutet zunächst nichts weiter als „Gegend“ oder „Boden“. Doch im Weinjargon umfasst er weitaus mehr:

Er beschreibt das Zusammenspiel von Mikroklima, Bodenbeschaffenheit, Geologie und Topografie eines bestimmten Weinbaugebiets – kurz: den Charakter einer Region.

Manche Definitionen schließen sogar die Pflanzdichte, die Reberziehung und die Kellerwirtschaft mit ein. All diese Faktoren prägen den Geschmack eines Weins und machen ihn regionaltypisch – und einzigartig.

Schon in der Antike kannten Römer und Griechen die Bedeutung des Terroirs. Später systematisierten etwa die Zisterzienser-Mönche in Burgund ihre Weine durch regionale Abgrenzung. Heute übernehmen das offizielle Kontrollorgane.

Terroir oder Terrain: Wie setzt sich die Weinlage zusammen?

Doch wie genau beeinflusst das Terroir – oder genauer gesagt das Terrain – eines Weinbaugebiets den Charakter und Geschmack eines Weins? Darüber herrscht in der Weinwelt keine Einigkeit. Im Gegenteil: Das Thema ist Gegenstand leidenschaftlicher Debatten. Dennoch lohnt sich ein systematischer Blick auf die wichtigsten Einflussfaktoren.

Das Klima im Terroir

Jedes Weinanbaugebiet besitzt ein spezifisches Mikroklima. Sonnenstunden, Tageshitze, nächtliche Abkühlung und Niederschlagsmenge wirken sich entscheidend auf das Wachstum der Reben und die Zusammensetzung der Trauben aus.

Beispiel Rotwein: In heißen Regionen wie Spanien oder Süditalien entwickeln die Beeren dank intensiver Sonneneinstrahlung mehr Zucker und dickere Schalen. Das führt zu höherem Alkoholgehalt und mehr Tanninen. Solche Rotweine wirken oft schwerer, dichter und "temperamentvoller". Daher hört man häufig: „Man schmeckt die Sonne.“

In kühleren Weinregionen dagegen – etwa in höheren Lagen oder nördlichen Gebieten wie Chile oder Argentinien – entwickeln sich frische, säurebetonte Weine mit tendenziell leichterem Charakter. Auch Nähe zum Meer spielt eine Rolle: Tagsüber kühlen Winde das Klima, nachts strahlt das Meer Wärme ab. Diese Ausgeglichenheit begünstigt eine gleichmäßige Reifung der Trauben, was sich in harmonischeren, ausgewogenen Weinen niederschlägt.

Auch der Niederschlag beeinflusst den Weinbau: Viel Regen erhöht den Saftgehalt der Trauben – das kann den Geschmack verwässern. In trockenen Regionen sind die Trauben kleiner, aber intensiver im Aroma – das Resultat sind konzentriertere Weine.

Der Boden im Terroir

Ein weiteres zentrales Element des Terroirs ist die Bodenbeschaffenheit – also die Geologie, Zusammensetzung und Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds. Über ihre Wurzeln nehmen Rebstöcke nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe auf, die sich geschmacklich im Wein widerspiegeln können. Selbst Elemente wie Kupfer oder Kalium zeigen sich in feinen Nuancen.

Drei Haupttypen von Böden im Weinbau:

-

Diese Böden entstehen durch Ablagerungen aus Meer, Wind oder Erosion. Typisch sind Kalksteinböden, wie etwa Muschelkalk – Überreste urzeitlicher Schalentiere. Sedimentböden sind weich, gut durchlässig und reich an Mineralien wie Magnesium und Natrium.

-

Geprägt durch vulkanische Aktivität, kommen sie z. B. auf Lanzarote, Teneriffa, im Raum Ätna oder sogar im deutschen Rheingau vor. Vulkanische Böden sind fruchtbar, speichern Feuchtigkeit gut und enthalten viele Spurenelemente – ideal für charaktervolle Weine.

-

Dazu zählen Schiefer und Tonböden. Diese Böden sind mineralreich, aber anspruchsvoll im Anbau. Richtig bewirtschaftet bringen sie besonders komplexe und mineralische Weine hervor.

Das Gelände im Terroir

Auch die Topografie – also das Geländeprofil – beeinflusst maßgeblich die Qualität des Weins. Hierzu zählen die Hangneigung, Ausrichtung zur Sonne (z. B. Südlage), sowie die Höhenlage des Weinbergs.

In Regionen mit Südlage profitieren die Reben von maximaler Sonneneinstrahlung. Dadurch steigt die Zuckerbildung in den Beeren – der Wein wird kräftiger und alkoholreicher. In Steillagen, wie an Mosel, Ahr oder Mittelrhein, fließt Regenwasser schnell ab. Die Reben müssen tiefer wurzeln, was oft zu mineralischen Weinen führt.

Höhenlagen bringen starke Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht mit sich. Das verzögert die Reifung, erhöht die Säurestruktur und verleiht dem Wein mehr Frische und Finesse.

Mikroorganismen: Das unsichtbare Terroir

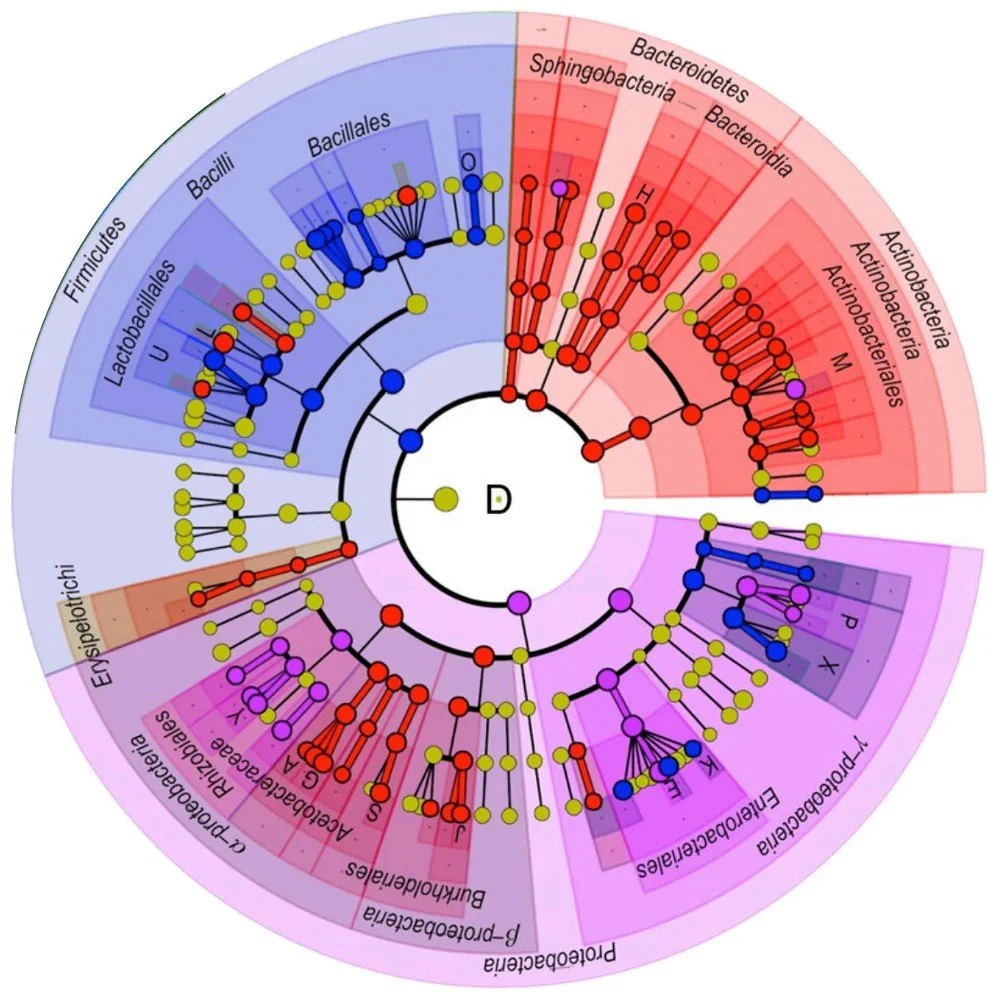

Neben Klima, Boden und Gelände prägen auch Mikroben das Terroir. Eine Studie der University of California, Davis unter Leitung von Nicholas A. Bokulich zeigt: Pilze, Bakterien und Bodenmikroben beeinflussen die Rebenentwicklung biochemisch – teils positiv, teils negativ.

Pilze zum Beispiel leben in Symbiose mit Reben und fördern die Nährstoffaufnahme. Je lebendiger und vielfältiger das Bodenleben, desto komplexer und eigenständiger kann sich der spätere Weingeschmack entfalten. Ein „lebendiger“ Weinberg bringt somit häufig raffiniertere Weine hervor.

Terroir und Exklusivität: Warum Qualität ihren Preis hat

Hinter dem Hype um das Terroir steckt nicht nur Önologie – sondern auch Strategie. Denn ein besonderes Terroir verleiht einem Wein nicht nur geschmackliche Eigenständigkeit, sondern auch einen vermarktbaren Mehrwert. Winzer nutzen diesen Herkunftsbezug gezielt zur Positionierung und Abgrenzung am Markt.

Die Formel lautet oft: Exzellentes Terroir = Höhere Qualität = Höherer Preis.

Und je kleiner und rarer das Gebiet, desto exklusiver und damit auch teurer die dort produzierten Weine.

Champagner – das Paradebeispiel für exklusives Terroir

Kaum ein anderes Getränk steht weltweit so sehr für Luxus und Prestige wie Champagner*. Das liegt nicht nur am Mythos, sondern auch an den streng geregelten Bedingungen:

Der Begriff „Champagner“ ist geschützt.

Er darf ausschließlich aus der französischen Region Champagne stammen.

Nur bestimmte Rebsorten sind zugelassen.

Die Herstellung folgt einem aufwendigen, traditionellen Verfahren (Méthode Champenoise).

All diese Faktoren – insbesondere die klare Herkunftsdefinition – machen Champagner zum Symbol für exklusives Terroir-Marketing.

Der Yellow Label Champagner* schafft mit aromatischer Intensität und viel Frische eine perfekte Balance aus Kraft und Geschmeidigkeit. Leuchtend goldgelb mit einer sehr feinen Perlage und Aromen von gelben und hellen Fruchtnoten zeigen die Vielfalt der Rebsorten, dann Aromen von Vanille und getoastetem Brioche, die den Reifungsprozess des Champagners zeigen.

*Anzeige

Herkunft als Qualitätsversprechen

Natürlich ist nicht jede Herkunftsbezeichnung bloßes Marketing. Die Regionenabgrenzung kann für Konsumenten eine hilfreiche Orientierung bieten – besonders, wenn sie mit strengen Standards und Traditionen einhergeht.

Allerdings gilt auch:

Je sorgfältiger eine Weinregion ihre Reputation aufbaut und pflegt, desto stärker schlägt sich das im Preisgefüge nieder.

So bleibt das Terroir immer auch eine Medaillenseite mit zwei Perspektiven:

Auf der einen Seite Authentizität und Qualität, auf der anderen Exklusivität und Preisdynamik.

Fazit: Terroir als Seele des Weins

Ob Klima, Boden, Gelände oder Mikroorganismen – das Terroir prägt die Identität eines Weins und macht ihn unverwechselbar. Es ist mehr als ein Schlagwort: Terroir ist die Seele einer Weinregion und erklärt, warum derselbe Rebstock an unterschiedlichen Orten völlig verschiedene Weine hervorbringen kann.